「――さあて。毎度のことながらエライコッチャだぜ、諸君」

俺はソファから立ち上がって、ラウンジルームに敷き詰められた絨毯に足跡をつける。

他のメンツは、全員、ソファに沈み込んだまま――

どいつもこいつも、明日から刑務所に戻らなきゃならないようなツラをして冷たくなっ

たコーヒーカップを見つめていた。

最初に、困った犬みたいな目を俺に向けてきたのは幹部筆頭ベルナルドだった。

「――すまない、ジャン。俺の責任だな……」

「ベルナルドのせいじゃねえよ。まさか、交代の兵隊が全員、使えなくなるなんて、な」

「……敵が、これを仕組んだ可能性、は?」

「それはない。ここの勤務シフトは極秘だし、それに先週、急遽当直を入れ替えたんだか

らな。もし万が一漏れていたとしたら、入れ替えた非番のヤツらがやられてる」

「なるほどな。ということは――今度の一件は、完全に、偶然か」

「そう思う。……まさかな……うちの兵隊でもより抜きの「選抜隊」が、全員、流行風邪

で絶対安静くらうとは。ありえないが、現実だ」

そう言ってベルナルドは、冷め切ったコーヒーカップの中にため息を付いた。

「ジャンさん、その選抜隊、というのは――やはり?」

「ああ。この本部で、メシの支度に掃除洗濯をする、まあ、おさんどん部隊だな。野郎で

それができて、なおかつ絶対信頼のおける連中じゃないとダメだからな、ソレ」

「選抜隊、か。たしかにな」

「クソ。しかも俺らもココ、本部から出られねえとか!! どんな嫌がらせだクソ」

デイバンのマフィア、CR:5のトップ――幹部たちは、座ったまま、

「はあああ……」

誰かが漏らしたため息が、部下の兵隊たちを仕切っているベルナルドの肩に重く、のし

かかった。

「つまり、俺たちは……ここで着の身着のまま、メシも食えずに日干し、か」

「なんてタイミングだ、まったく……。俺たちがこの本部から動けないカンヅメのときに、

よりによって、ライフラインを絶たれるとはな」

ルキーノは火をつけたばかりの煙草を灰皿で虐待し、ため息をつく。こいつがイライラ

してるのも無理はない――ルキーノが自分でフライパン焼いて、パンツ洗濯しているとこ

ろなんて想像も出来ない。

「今日が、13日――あと少しで日付が代わるな」

例の安っぽい軍隊時計を見たベルナルドに、ルキーノとイヴァンもつられて時計を見る。

腕時計の文化が無いジュリオは俺の顔を、そして……。

――この一大事に追い込まれたこの俺は、CR:5二代目カポ、ジャンカルロ、俺は、

壁でゆっくりと揺れている時計に目をやって……考える。

「なあベルナルド。財務局の連中が時間切れになるのはいつだっけか」

「ん? ああ、15日の24時ジャスト、正確には彼らが翌朝の会議で調査書類を提出す

る2月16日の朝9時――そこまで踏ん張れば、連中はもうこっちには手を打せないさ。

少なくとも、今季の決算については、ね」

「さすがお役所だぜクソッタレ。2月中旬が、俺たちで言うところの決算か財務局は」

「なるほど。つまり……」

指を折った俺に、ルキーノがでっかい手で髪をかきあげ言った。

「――あと2日、メシも着替も無いこのコンクリートの檻の中で、おまえたち野郎どもと

いっしょに居なきゃならんわけだ。ああ、クソッなんてこった最悪だぞ」

「そるあこっちのセリフだボケ。べつに、2日くらい着替えなくても死にゃしねーし、

厨房にカンヅメとかくらいあんだろ。なきゃ断食だ。明後日のメシがうまくならあ」

「お前はそれでいいだろうさ。おまえはな――」

「ンだと、そりゃどういう意味……」

狭いカゴで飼ってるねずみといっしょだ。こういう状況は、すぐに喧嘩になる。

「あー、やめやめ。イヴァン、座ってろ。ルキーノはちょっと話し聞け。アンダスタン?」

ふん、と顔を背けた二人を放置して、俺はもう一度ベルナルドに確認する。

「つまり、現状は、だ――

どうにかして点数とお小遣いが欲しい財務局の連中が、デイバンに、俺たちの台所に

鼻を突っ込んできている……だが、連中は宿題の提出期限が16日の朝だ、と」

「ああ。こっちも因縁つけられないように帳面はきれいにしてはいるがね……連中は、

とにかく何でもいいから俺たちを逮捕して、立件と起訴はあとから理由を作って有罪に

するっていうハラだからな」

「本部作っておいてよかったぜ。この中に押し入る捜査令状は、俺たちがカネがらみの悪

さをしないかぎりは、市警も検察も、BOIも出すワケねー。財務局の連中も焦ってん

だろうな」

「だろうね。16日――連中の締切まで、俺たちはここで篭城すれば……勝ちだ。今のと

ころはね」

16日。あと2日。その時間に、ルキーノとイヴァンがため息を付いた。

「……しかたねえだろ。ちょっとでも外に出てみろ、信号無視、立小便、喧嘩、ハレンチ、

どんな言いがかりつけられてしょっぴかれるかもしれねえんだから。明後日までは、こ

こでおとなしくしてるしかねえ。いいな」

「つーか現行犯逮捕だけだったら誰でもできるって法律、オカシーだろがクソ」

「……周囲を、私服が取り囲む、ってのもあります。少しでも動いて身体が触れたら、傷

害と執行妨害で、逮捕してきます――」

「なるほどな。……やられたことあるのか、ジュリオ?」

「それで、一度、留置所に――」

「ナルホド、身体が触れたのネ。アーメン。……さて」

俺は、パッとしないこの円卓から立ち上がる。

「決まりだ――

明後日、えっと16日の朝までは、俺たちはここから一歩も動かない。その間に、俺と

ベルナルドで、財務局のやつらに申告書を――新婚さんが毎日ダーリンに差し出すハン

カチくらい真っさらなやつを用意する。……といっても俺は目を通すだけだが。

あと、ルキーノ」

「ああ」

まだうんざりしているルキーノに、俺は弾いた指をビッシ突きつける。

「ルキーノは、毎年恒例のアレを頼む。――けっこう、来るだろ? てか来てるだろ?」

「ああ、気の早いヤツは今日のうちからもう届いてる」

ルキーノはソファの足元に置いてあった携帯ケースを持ち上げ、開いた。

中身は……色の洪水。

圧倒的に赤と黒が多い、そこに洪水に流される方舟のような白と、罪人っぽい黄色。

「バレンタイン・カードか。ハッ、くっだらねえ」

鼻を鳴らして笑ったイヴァンに、ルキーノの尖った目が向いて――そしてすぐ笑う。

「フフ、無理ないな。先週はご苦労だったな。腱鞘炎は治ったか?」

「うるせえ! ……てか、印刷でいいじゃねえか。それをよ……」

「なにいってる。お前の字だからいいんじゃないか。マリア様だってあの字でラブレター

もらったら、オウ、って額おさえてよろめくぞ」

「……フ、ン。しるかよ、ボケ……」

CR:5から各方面に送られた、バレンタインのカード。

誰が始めたか知らないが、この風習はもちろん俺たちマフィア、CR:5もそっぽは向

けない一大イベントだった。毎年、この季節になるとカラフルな大量のカードが全米を行

き来して郵便局を太らせて――郵便配達人を過労で死人みたいにする。

ちなみにイヴァンは、意外なことに水茎麗しい字を書くイヴァンは、まるまる1週間、

CR:5から送られるカード――いわゆる大物、VIPというかル・オモに送るカードの

文面を、一枚一枚、手書きさせられていた。

「あンときはめんどくさかったよなあ……」

「うっせえタコ! おめーなんにもしてなかっただろが!?」

「まあな。でもさー。イタリア系ってめんどくさいよな、あんなカードいちまい出すのに、

相手がどれくらい熱心なカトリックか下調べしなきゃならねえとか。そんな対面気にし

てまでやる行事かね、アレ」

「――みんながやってるから、さ。明日、たぶん郵便屋がカバン二つくらいのカードを持

ち込んでくるぞ。今日だけで、それだからな」

「だろうな……。ああ、こんなときに手下をここに呼べないとはな」

「出してないヤツからカードが来たら、すぐ返さないといけないからなあ。メンドクセー。

まあ、リストとにらめっこは、俺も手伝うサ。

――イヴァン、また頼むぜ。たぶん、明日中に100枚以上は確定だ」

「ファック。くそっ、明後日よ、全部終わったら風呂行くぞ、フロ!! サウナ!!」

「イイネー。そういや、うち仕切りのスパってもう営業開始してたっけ」

「ああ、郊外の店な。新年からやってる。……わかった、週末は貸切にしておくよ」

「そいつは最高だ。マッサージのレディたちは任せろ。最高のを今から呼んでおくぜ」

「うん、なんだか興奮してきわよルッキーニ。生きてるってスバラシイ」

――さて…………。

少しだけテンションあがったメンツの中で、ひとり、唯一……。

この会議が始まる前から、終わろうとしている今も、まったく変化のないジュリオのほ

うに俺は意識と首を向ける。すぐに、ジュリオの目が俺の視線をとらえた。

「えっと、ジュリオ。というわけなんだ――」

「わかりました」

――えっと。大丈夫だと思うが、他のメンツへの釘刺しも兼ねて俺は声出し確認。

「ジュリオは、警備っていうか本部の……ここにいる全員の護衛を、頼む。いまのここは

ムショと大して変わらねえ。護衛を入れ替えたくても、交代要員をホイホイ中に入れら

れないからな」

「ファック……。シノギで面倒あったらどうするんだクソが」

「兵隊も入れられないからな……。下手するとそいつらに

「ここをGDやらギャングやらに狙われるとまずいな」

「まったくだ。だからジュリオ、あと……50時間とちょっと。俺たちの命は、お前に預

けた。マ、なんにもなかったら新聞の漫画とパズルで愉快に時間をドブにすてようぜ」

「……わかりました。なにがあっても、絶対にジャンさんを……ここを、守ります」

「オッケー。これで安心して職務を遂行できる。

……じゃあ、これでも問題ないな? 解散でいいか?」

全員が、ばらばらのタイミングで首をふった。特にイヴァンとジュリオが、なんだか尻

の下に画鋲があって、ちょうどそれがケツの隙間にあたってるようなツラをしていた。

「…………ったく。しゃあねえ。あー、わかったわかった!

着替とメシのことは、この俺ジャンカルロに任せろ。だからそんなツラすんな、笑え」

「ジャン、いったい――」

「な……? どういうこった、そりゃあ」

「こンなかで一番ヒマな野郎は、どう考えても俺だ。だから、俺がこのバレンタインの間

は、おまいらかわいい部下のマンマになって、おさんどんしてやる。

洗濯は今からと、明日の夜の2回。メシは、一日3回、できたら各自の仕事部屋に運ん

でやる――たぶん、明日は集まってるヒマねーだろうしな。

……というわけだ。だから、諸君たちは職務に邁進してくれたまエ」

「しかし、ジャン……おまえに、そんな……」

「口答えは禁止な。換えのパンツが無いとベッドからでられないって愚痴たれてたバンビ

はおめーらだろが。ホレ、散れちれ」

「でも、ジャンさん…………わかり、ました、ありがとうございます」

最初に、ジュリオが小さくお辞儀をし、席を立ってくれた。

他の野郎どもも、それにつられて――ソファからケツを上げた。

「……すまない、ジャン――」

「……おまえ、洗濯機とかアイロンつかえるのか。意外だ……」

「ヘッ、俺は着替なんざいらなかったのによ……」

「――なにかあったら、報告します」

ぞろぞろと、CR:5の屋台骨どもが散ってゆく。

「ふう……」

俺は――本部に設置されていた洗濯機のタイプを思い出し、冷蔵庫に買い置きの食い物

があることを神に祈りながら――アレッサンドロおやじも、カヴァッリ顧問も居ないこの

緊急事態を受け止めていた。

◆

February 14 PM 16:45

昨日から酷使していたベルナルドの部下たちは、書類をまとめて提出し――申し訳なさ

そうな足取りで仮眠室に向かった。

ベルナルドの机と、その傍らのタイプライター席。

ベルナルドと俺は、そこで、しばらく紙をめくる音だけを立てながら呼吸をしていた。

「……問題ないな。これなら聖ペテロに見せてもフリーパスのはずだ」

「おつかれちゃん。これで、いつ踏み込まれてもオッケーだな」

「ああ、あとで別の部下にこの帳面を化粧させる。……すまなかったな、ジャン……。

おまえ寝てないだろ、昨日から洗濯とか食事の支度とかで……」

「寝てないのはお互い様だろ。ハハッ、こんなの年末のアレにくらべりゃ屁でもないぜ」

「違いない。……ともあれ、おつかれハニー」

ベルナルドは眼鏡の向こうでウインクし、軽い投げキッスの仕草をする。

俺はワンテンポ遅れてそのキスを避け、痛む腰を椅子から上げ――時計を見て、そろそ

ろ晩飯の支度タイムだと悟る。

「……晩飯は……そうだな、7時くらいに持ってくるわ。今夜は玉ねぎとベーコンの煮込

みとペペロンチーノ大盛り。デザートはなし。オーケー?」

「ああ、頼むよ。なんだかもう、食うことだけが楽しみになってきてるよ……」

「いいことだ。いつも言ってるけど、あんたはもう少し食った方がいいって」

「俺が太っても、ダーリンと呼んでくれるかい?」

「ハゲなきゃOK」

「この外道め」

俺たちは、二人で肩を揺らして笑い――そしてベルナルドは、眼鏡を外して……いつ見

ても雰囲気が変わって、ぎょっとする――少し冷たい印象の顔で壁の時計を見た。

「……連絡が無いな。……少し、まずいかもしれん」

「……親父のことか」

「……ああ。明日の夜、特急でシカゴからお戻りになる予定なんだが――こっちがこの状

況だからね。電話が使えないのが痛いな……」

「あんたの回線、盗聴できるやつがいるのけ?」

「専用回線だったら、王様の耳の秘密だって話せるさ。ただ、シカゴのホテルにかけると、

向こう側で抜かれる危険が、ある……。だから、伝言を飛ばしたんだが――間に合わな

かったかもしれない……。少し、まずいね」

ベルナルドは目の間をぎゅっとつまんで、眼鏡を戻す。

「……アレッサンドロ顧問が、デイバンに戻ったところを――財務局の連中に捕まって、

別件で任意同行されるとまずい」

「おやじ、なんかヤバイものもってるのか?」

「……わからない。シカゴでの交渉で――なにか、現金が動いた証拠になるものを持って

戻ってきたら――アウトだ。俺たちが篭城していても意味がない」

「……そっか。……いっくらおやじが鉄腕ゴリラでも、お役所相手だとな……」

「いまは、アレッサンドロ顧問を信じるしかないけどね……」

俺たちの間に、重たい沈黙がしんしんと降り積もった。

――昨日の会議の時よりも、状況は悪化している……それは、俺にもわかった。

「……まあ。ここでクサッててもしゃあねえや!」

俺はパンと手をたたき……。晩飯の支度のため、扉へ――

「ん……」

そして、ポケットの中の違和感に、俺は足を止めた。

「そうそう、忘れてた」

ん? という顔をしたベルナルドに、俺はニッと笑い、

「いや、厨房に甘いモンがぜんぜん無くて、デザート抜きだってのは今朝、話したろ?」

「……? ああ。俺は別に――」

「こき使ったアタマには、甘味ちゃんが一番のご褒美だって――あんた言ってたよな」

俺は、さっき厨房で見つけて、そしてそこから持ってきた小さな缶詰をベルナルドの方

に見せながら、ゆっくり投げる。

「えっ……? お、おっと」

びっくりした顔のベルナルドが、コンデスミルクの缶詰を受け取った。

「これは……ジャン……?」

「他のヤツに見つからないように、ひとりでぺろぺろすればいいと思うヨ」

「ああ……。これはありがたい……。実のところ、甘いものに飢えていたんだ。たすかる、

ありがとう、ジャン……」

「泣きそうな顔すんな。缶切りあるか?」

俺は、別のポケットに入れていた缶切りを取り出し、ベルナルドからひったくった缶の

てっぺんに、ポスッと小さな穴をあけた。

「……素敵だ。もう甘い匂いがしてきた」

「まじだ。……ハハ、甘いミルクの匂いは正義だよな。こいつに抵抗できる野郎はママか

ら生まれてない泥人形だぜ」

「違いない。――お先にどうぞ、我らがカポ」

ベルナルドはにっこり笑って、缶を返そうとした俺の前でひらり手を広げる。

「じゃあ遠慮なく。…………ん……。あれ……」

俺は、手のひらにたっぷり白濁をぶちまけて舐める、はずが……。コンデスミルクの缶

は中に石でも詰まってるみたいに、タラリとも雫を垂らさなかった。

「ハハハ……。反対側に、もう一つ小さい穴をあけないと」

「……あ。……チッ、わかってらあ。……疲れてるな、俺」

クソ、この眼鏡。甘いものをなめた時よりも嬉しそうな顔をして、笑ってやがる

俺は、空気穴をもうひとつ開けた缶を――

「口つけてすすってもよろしくて?」

「ご自由に」

「……少しは嫌がってもいいと思うよ」

俺はまだニコニコしているベルナルドの前で、天を仰ぐようにして口をあけ、そこに缶

を傾ける。ツウッっと垂れた白い粘着が、突き出した俺の下に触れて、絡む。

「……ン。……うん……。アンマァ」

「それはよかった」

口いっぱいで、甘味を――コンデスミルクに、溢れ出した唾液が混じってとろけた甘味

を――口の中にこびりついてた煙草のヤニや疲労を、一瞬で塗りつぶす甘みを、俺はトロ

ンとしそうな快楽といっしょに楽しむ。

「……ビスケット、持ってくればよかったかなあ」

「いや、俺も一気飲みで楽しむよ」

「あ、ソウ。……っと、しまった、垂れちまった」

俺は、缶から溢れて穴と、持っていた手指を白く汚した甘味を舌でなめる。

「……ン、っと。こんなの、修道院のマンマに見られたらぶん殴られるな」

「…………」

痛いくらいの甘さに別れを告げ、俺は缶詰をベルナルドに渡す。

「――…………」

ベルナルドは――

「……? なに見てんだ?」

「……あ。……い、いや、何でもない。なんでも……」

ベルナルドは、ハッとして……俺の口元を見ていた目を、挙動不審にさまよわせた。

「なんだよう。ホラ、これ。いらないのけ?」

「い、いや、ありがとう……」

ベルナルドは、俺から缶を受け取る手まで挙動不審で――

「なんだよ。……口つけない方が良かったか?」

「い、いや、そうじゃない。ありがとう……」

ベルナルドは、受け取った缶を机に置いて――

「そ、その。晩飯の時は、また連絡を入れてくれ、な」

「ああ、わかった。……ああ、そうか。ハハァン、そういうことか」

「な……。な、なんだい?」

「それ。メシのあとのデザートにするってことか」

「…………。……あ、ああ。そうなんだ。楽しみだ」

「ちびちび舐めれば、明日までつかえるかもよ? じゃあ、あとでな」

「ああ――」

ガシン、と特殊なロックボルトが入った、部屋の扉が閉まって――

ジャンカルロは、姿を消した。

「……ふ、う…………。はあああ………………」

ベルナルドは、長く止めていたい気を吐き出し――両の手で、髪を掻くようにして頭を

抱えて――年甲斐もない箇所だけが元気な自分の身体に、ため息を付いた。

「……疲れているな……。だからだな…………」

ベルナルドは、眼鏡を外して、疲れた目を抑え……不意に、

「……ふ、ハハ……。これが既視感というヤツかね」

――あの忌まわしい刑務所、マジソン刑務所での光景、記憶がよみがえる。

――ジャンと、運動場の片隅で煙草を吸い、そして……その時も、俺は……。

「……仕事しよう」

独り言をつぶやき、白い粘りがうっすらこびりついた缶を、見る。

そこに貼られたラベルの牛の絵が、ベルナルドを見て笑っていた。

◆

February 14 PM 20:00

「……熱っ~~~」

久しぶりにその姿を見、そして使うことになったアイロンは、とんだ暴れ馬だった。

「……くそ、洗濯だけでいーじゃねえかよ。ったく」

タイミングの悪いことは続くもので――ルキーノのシャツだけが、ちょうど洗濯屋から

の便が届かず、またちょうど新品のストックも無く――俺は指を何箇所か真っ赤にしなが

ら、自分の部屋のバスルームでアイロン台と格闘していた。

本当なら、専用の洗濯部屋があるからそこでやればいいのだが……。洗濯部屋のアイロ

ンは怪物みたいなスチームパイプ式で、ボイラーから動力をつなぐ方法がわからなくて結

局、俺は自分の部屋で普通の電気アイロンを使うハメになっていた。

「……ぬわあああ、お前はイヴァンかクソ。シュッシュ蒸気ばっか吹きゃがって」

さっき入れた水を、全部無駄に吐き出してるっぽいアイロンをシャツに押し付け――

「くそ、暑い」

汗ジミをシャツに落としてしまいそうで、俺は着ていた部屋着を脱いで肌着一枚になり

作業を続行する。2月で、部屋のヒーターも切っているのに、すぐに俺は水でもかぶった

みたいに汗まみれになる。

そこに――

「おう、やってるな。頼むぞ、我らがカポ」

軽快なノックの音に続いて、少し疲れているが愉快そうな野郎の声が部屋に入ってきた。

「うるせー。てか、なんだよう。まだアイロン終わってねえって。部屋で待ってろよ」

「いやな、部屋のヒーターの調子がわるいんだ」

「はあ。で、なんで――俺の部屋でおくつろぎになっていやがりますか?」

「俺の方の仕事は一段落したぜ。あとは、部下とイヴァンにおまかせだ」

俺の部屋に来たルキーノは、ピンクのバスローブを引っ掛けた巨体に、着替の肌着を入

れるカゴを手に――その格好は、どう見てもサウナでくつろぐスタイルだ。

炭酸水のボトルを開けたルキーノは、こっちの喉が渇いてくるような良い音を立ててそ

れを飲み、そして、

「こっちの風呂を借りるぞ。どうせ、着替えはここにあるんだろ?」

「なんだそりゃ。気がはええってばよ。もう少しかかるぜ、これ……熱、ッ」

「ああ、ゆっくり風呂を楽しむさ」

「……あー、はいはい。くそ、なんでアイロンまで……。洗濯したらそれでいいじゃねー

かよう、ったく」

「なに言ってる。アイロンかけてないシャツなんて、料理をフライパンのまま出してくる

料理人みたいなもんだ。――しっかし……ジャン、おまえ意外と器用だな」

「いつもはアイロンなんてかけねえよ。てか、シャツを洗濯するなんてカポになってから

だよ。……クソ、自分でシャツ洗ってるマフィアのボスなんて俺くらいだぞ」

「ボスの才覚には常々、敬服しているさ。とくに俺は――」

「うるせー。だったら仕事の邪魔すんナ」

ルキーノは、脱衣所で汗まみれになっている俺の脇を巨体ですり抜け、バスタブに湯を

流しこむ。呼吸2回する間に、バスルームも脱衣所も湯気が充満して真っ白になった。

「あー、くそ、また暑くなった。シャツに型がつかねーぞこれ」

「頑張れ、我らがカポ。……おっと、忘れてた」

ルキーノは真っ白に曇った鏡を見ていた目を俺に向ける。

「今日来たカードにな、キャンディがくっついてきたのが山ほどあってな。大半は、食う

わけにはいかんいわくつきだが――」

「なんで? 毒とか入ってねえだろ別に」

「NYあたりから届いたヤツは危ないな。途中ですり替えられているかもしれん。その点、

こいつは安心だ――ほら、おすそ分けだ」

ルキーノは、着替え入れのカゴから、小さな紙の箱を取り出し洗濯台に置いた。

「カヴァッリ顧問のお孫さんから届いたキャンディだ。うまいぞ」

「ンだよ、あんたの食いかけかよ。……へー、お嬢がねえ。まめだなあ、あのチビスケは」

俺は、可愛らしい紙の箱に並んだ、小さな甲虫っぽいチョコレートに眼を、そして指を

伸ばす。

「うわっ、このバカ、こんな暑いところに持ち込むから溶けちまってるじゃねえか」

「おいおい、シャツに付けないでくれよ。それ俺のだろ」

「うるせー」

俺は、チョコレートで汚れた指をしゃぶって――再び水蒸気を噴き出すマシーンと格闘

する。

「さて、じゃあ風呂を借りるぞ」

「おう、さっさと入……。って、ここで着替えるのかよ。うれしくねえなあ」

「そうか? 俺はけっこう楽しんでるぞ。……ふむ、やっぱりいい金髪だ」

「はあ」

「野郎にしておくのはもったいないな。その汗に濡れた金髪、写真とって額縁に入れたら

俺のシマの店にならべられるな。なかなかセクシーだぞ」

「またそのネタかよ。なんか懐かしいなクソ」

「ん? 前に話したことがあったか」

「アーはいはい。殴った方は5分で忘れるけど殴られたほうは一生覚えてんだよ。

いいから、さっさと風呂桶に沈め。ジャマだって」

「ああ。……。……まだ、湯がたまってないかな……」

「だったら外で待ってろよ。こんな狭いところでくっつきやがって、暑い」

「…………。ああ、すまん。……もう少し、キャンディ……いるか?」

「はあ? なにキョドってんだよ。あ――シャツのラインのつけ方が違うか?」

「いや、そうじゃない。その……」

ルキーノは、脱衣所の壁に背をあずけ、俺のほうを見て――その目をそらし、そしてま

た俺のほうを見る。

俺は、べったり身体に張り付く汗まみれのシャツで指をぬぐい、もうひとつチョコレー

トをつまむ。

「……やばい……」

「なにがだよ」

「……なんでもない。……やっぱり、自分の部屋の風呂にする――すまん、邪魔した」

「はあああ?」

ルキーノはそそくさとバスローブを着直し、俺に背中だけを向けるへんちくりんなカニ

みたいな歩き方で……行ってしまった。

「なんだあのバカやろう。なにがしてえんだ」

俺は、とけてくっつきそうなチョコレートで指と口を汚しながら、

「……ったく。……ン、あめー」

疲れてへばってた身体とアタマに、チョコレートの甘さが下手なヤクより効いた。

バサリ、信じられないくらいでかく見えるルキーノのシャツを広げた俺は、真っ白なそ

いつをアイロン台に横たえ、そこにアイロンを滑らせた――

バスルームを出たルキーノは、その部屋に――ジャンの部屋には、ほかに誰もいないの

を確かめ、そして……。

「……はあああ…………」

額を抑え、ため息を付いた。右の手は、悩ましい額へ。そして左の手は、カラになった

カゴを持ったまま………………バスローブの合せの前を、抑えていた。

――そこから手とカゴを、離せなかった。いまだに。

「……どうなってんだ、俺は……」

ここしばらく、街に出てレディたちを見ていないせいだ、と自分を納得させようとした

ルキーノの目、そして頭の奥には、さっきの光景が…………。

「……あの野郎、エロい金髪しやがって……ファンクーロ」

汗で濡れたうなじ、首筋に金色のシルクみたいな髪が流れ、張り付いて――汗で透けた

シャツが、あいつが動く度に浮き上がって翼みたいに動く肩甲骨のラインと背中の筋肉を

隠し、あらわにさせて…………。

そして、汗と蒸気、チョコレートで濡れ、汚れた指を舐めている…………。

それを見ていたら――

「……クソ…………。週末のサウナまでに、少し遊んでおくか…………」

ルキーノは自己嫌悪と疲労が吐き出させた、それにしては熱のこもったため息をつき、

しばらくぼんやりと、スイッチの入ってないラジオを眺めていた。

――まだ、廊下には出られない。

そこで誰かに会ってしまったら、言い訳ができないからだった…………。

◆

February 14 PM 21:45

「――……しまった…………」

油断していた。

今まで通りだったら、こんなミスは絶対にしなかった。するはずがなかった。

この異常事態が、俺を不安定にしているのはわかっていた。

だからといって、許されることではなかった。

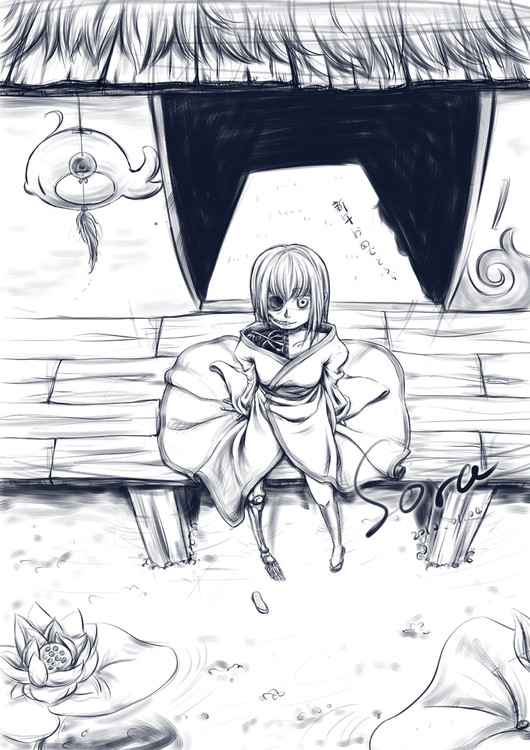

「……ジャンさんの…………」

自分を殺すことでそのミスを罰することが出来たらどれほど楽だろう。

だが――俺には任務が、ジャンさんとこの組織を守るという任務が、あった。

だから、まだ死ぬわけはいかなかった。

あれを――大切なあれを、失ってしまっても……。

「…………やっぱり、そうだ。無い……」

俺は、部屋のクローゼットと、テーブルの上を見る。無機質に何もないそこには……。

「……ジャンさんだ…………」

そう。

俺は、30分前のこの部屋の光景を、脳と網膜の裏側で再生する。

俺は、9時過ぎに、ベルナルドに呼ばれてあいつの執務室に行った。そこでボンドーネ

家の資産が絡んでいる組の帳簿に目を通し、いくつかサインをした。

その時……。

いつもは、専門の兵隊が部屋を片付け、掃除をし、洗濯するものを持って行く。

――だから、こんなミスはしなかった。

だが……今日は、ジャンさんが俺の着ていた服とシャツを回収しに、来た。

だから俺は、脱いだものをきれいに畳んでクローゼットに置こうとして、でもどうして

も、ジャンさんがするようにきれいに畳めなくて、なんども繰り返し――そして、畳んで

しまったら、ジャンさんが汚れ物かどうかわからなくなると思って、わざとクシャクシャ

にして、それを見ていたら気恥ずかしくなってきて、また畳もうとして…………。

そうしたら、ベルナルドに呼ばれて――仕方なく、部屋を出た。

そして、戻ってきたら……。

「……やっぱり、無い…………」

俺の脱いだ服が、全て無くなっていた。

ジャンさんが、洗濯部屋へ持っていったのだ。

――無くなっていた。あのハンカチも。

「……しまっ、た…………」

身体中の関節が、この愚かな体重を支えるのを拒否していた。

油断していた。

ジャンさんが、俺たちの世話を焼いてくれる――ありえないその現実。

俺の服を洗って、食うものを作ってくれる。

その現実に、俺は浮かれていた。動揺し、そしてミスをした。

――あのハンカチを、出したままにしておいてしまった。

――いつもは、取り出して眺め、あの時を思い出す誘導剤としていたあのハンカチを。

――ジャンさんと再び出会った、あの刑務所の思い出が染み込んだあのハンカチを。

――柔らかな日差しの下、子供のような寝顔のジャンさん。

――その額と頬ににじんでいた汗と、口からこぼれていた唾液を拭いた、ハンカチ。

俺は、そのハンカチを出したままにして……。

そして、失っていた。

「……俺は、なんてことを…………」

いつもは、誰にもさわらせないデスクの奥にしまっておいたハンカチだった。

それを、他の服と、脱いだ服と紛れてしまうようなところに置き去りにして、そしてそ

れは持っていかれてしまった。

あのハンカチは、もう……。

ジャンさんの思い出は、いまごろもう、他の服といっしょに現れ、水流と洗剤が全ての

思い出を、俺の想いも、俺しか知らないジャンさんの一瞬も、全てを汚水といっしょにし

て流してしまっているのだろう。

「……なんてことを…………」

もう、取り返しはつかない。

――ジャンさんとは、いつも会っている。

――毎日のように会って、話しをし、ジャンさんは俺に命令をしてくれる。

――ジャンさんは、俺に笑って、俺に、かけがえのない一瞬をくれる。

だが…………。

あのときの一瞬は、思い出は、もう俺の頭蓋の中にしか、無い。この世界にあった、あ

の一瞬のジャンさん、あのときの絆は、もう失われてしまった。

「………………」

俺は、金属で編まれた空っぽのクローゼットを見たまま――

そこに、

「おう、入るぞジュリオ」

ノックの音、ジャンさんの声。いや、違う。両手がふさがっているから、靴でドアを軽

く蹴った音とジャンさんの声が、聞こえた。

「――……!!」

俺は返事をする前にドアを開けていた。

「っと。すまねえ、こいつ、持ってくれねえ?」

「あ……は、い」

俺は、まだ熱気を放っている籐編みのカゴを何段も抱え、その脇からこちらを見て笑う、

いつものジャンさんの顔を見……そして、一番上の段のカゴを、受け取った。

「えっと、次はイヴァン、その下がベルナルドだな。……それ、ジュリオの洗濯物だよな。

他の野郎のぱんつがまぎれてないか、ちょっと見といてくれ」

「…………」

俺は、答えようとして声がでなくて――首だけを、ふった。

目に見えない熱気をまとっているその衣類は、ジャンさんが洗濯してくれた、俺の服。

その一番上に……。

「あ…………」

四角くたたまれたハンカチが、載っていた。

白い生地の端に刺繍で縁取りがされた、ハンカチ。

俺が、あの刑務所に持ち込んだ私物のハンカチ。あそこから持ち出した唯一のもの。

だが――あの時の想いを、絆を、流され落とされた、別の存在がそこに……。

形は同じだが、別のものになってしまった…………。

「ん? どうしたジュリオ」

「……い、え……。ありがとう、ございます……」

「なんだよ、泣きそうな顔しやがって。なんかあったのか?」

「いえ、その……なんでも、ありません」

「――そうか。このあと部屋に戻るから、俺。なんかあったら話しに来いよ?」

「……はい。すみま、せん……」

ジャンさんは、カゴからはみ出た洗濯物の上で、ニッと笑い、行ってしまった。

誰も押さえていない扉が閉じて――俺は独りになる。

「…………」

俺は、しばらく――その場で、呼吸だけをしていた。

――ジャンさんが、あのハンカチを洗濯してしまっ……いや、して、くれた。

――ジャンさんが、あのハンカチのことを憶えていないのは当然だ。

――ジャンさんを、責めることじゃない。俺がうかつだっただけだ。

だが――――――

思考の整理がつかなかった。

仮に、もし仮に、あのハンカチを持ち去ったのがジャンさん以外だったら俺はどうして

いただろう、どうなっていただろう。

「……あ…………」

ふと――

温められた空気が上昇し、そこに混じっている何かの匂いが、俺をいつもの俺にさせる。

俺は、洗濯物の入ったカゴを、なにも無いテーブルの上に置いた。

「…………」

あのハンカチを手にとって、まだ暖かなそれを――神経がうまく動かない、手が震える。

それを、ゆっくり顔に近づける。

――洗剤の香料が邪魔をしている。……いや、違う。

――香料と混じっているのは、俺の知らないジャンさんの匂いだ。

――たぶん……仕事をして少し皮脂が剥落した、むき出しの皮膚の匂い……。

――洗剤と混じった、手の匂い。これを乾かし、アイロンをかけた時の……。

「……ジャンさん…………」

俺は、その繊維から立ち上る香気で肺を充満させ――限界が来る前に、吐く。

そして、背徳感と欲情が混ざり合った、自分を殺したくなるいつもの感情に身を任せた

俺は、そのハンカチの片隅を、そうっと口に含んだ。

「……っ、う…………」

舌に触れたコットンの繊維が、甘い。セルロースに甘味があるのはわかっていたが、こ

の甘みは――そうだ、空気の中の酸素や、水の甘みと同じだ。

「……あまい…………」

俺は、唾液で汚してしまう前に――ハンカチを口から離し、そして……。

「――…………」

いつも、『あの』ハンカチをしまって置いたのと同じ場所に『この』ハンカチをそうっ

と隠した。

――この世界に変わらないものはない。どんなものも崩れ、砕け、死ぬ。消える。

――それは俺も、そしてきっとジャンさんも同じだろう。

――だけど…………。

「ジャンさんは、俺に…………」

素敵だった。

新しい記憶と、想い出。失われていくものを、そのまま記憶の匣にしまってしまえるだ

けの勇気をくれる。

もう、二度と無いこの瞬間。

ジャンさんが、俺たちの世話をしてくれて、洗濯までしてくれるなんていう異常事態は

もうこの先、ありえない。あっては、いけない。

だから………………。

「――ありがとう、ございます…………」

◆

February 14 PM 10:30

「クソッ、煙草キレた、死ね死ねファックくそ! おい、一本よこせ」

「ばーかバーカ、ばーかばーか。さっき、おまえからもらっただろ、俺。ねえよ」

「……な! ……クソ、やるんじゃなかった! ていうか新しいの取ってこいよ!」

「部屋にもねーよ。ていうか、明後日、ここから出られるまでは禁煙だな」

「……な!? クソ、ねえとわかると無性に……ファック! ああ、口がまずい!」

「指でもしゃぶってれば」

「うっせえ! ああ、くそ……イライラする、こんな仕事、ヤニなしでやってられるか」

――バレンタインのカードのお返しを手書きで書くために缶詰になり、イタリア語で出

さなきゃならないカードの文面はタイプされた原文チェックしてからペンを走らせる必要

があって、その作業を罵倒しながらやって煙草を切らしている世界中の男たちの中で、俺

とイヴァンは最低とびきりの馬鹿野郎だった。

「ああ、クソ、あと何枚だ!?」

「英文のが24枚。イタリア語のやつが……いま、ここにあるだけで30……7枚」

「くわあああ!! 死ねッ、こんな行事考えたやつはケツにネコイラズ挟んで死ね!」

「……バレンタイン死ね死ね団、VKKとかあったら寄付しておこうぜ、組のカネで」

「俺、組抜けてそっちはいるわい! ……クソ、手がいてえ、口がうざってえ!」

俺は、イヴァンが書き終えた華麗なカードに、美し印刷がされたそこに、まさか――

これを受け取る人間が、まさか、こんな悪罵をまき散らしている馬鹿野郎が書いたとは

とうてい信じられない麗しい筆遣いのおきまりが書かれたカード――俺はそいつに、昔の

イタリア映画みたいにサアッと細かな砂をかけて乾かす。

そして、そいつを配達用のケースに並べて……次の作業へ。

「たぶん、明日またくるぜ。しかも、けっこうお偉方どもから、わんさと」

「クソが! ンなもん当日届くようにしとけッつーの!!」

「それがさー。このまえ爺様がこぼしてたんだけど。いちおう俺らマフィアって、イタリ

ア系でサ、カトリックじゃん。でさ、教会としてはバレンタインはあんまり褒められない

じゃん。かといって、カード出さないと対面が悪いじゃん。だから、一日遅れで届くよう

にするんだってさ。そーいうの気にするやつは」

「はああああああン!? アホか!! ンなもん変わらねえだろうがインチキくせえ!!

なーにがカトリックだ!! だったらヤメちまえよ!! 詐欺クセえええ!!」

「まあまあ。そんなこと言ったらさ、俺らだって紳士じゃねーのにGentlemanて

書いてあるトイレ使うじゃんけ。同罪だ同罪」

「知るかあああ!! ああ、クソ!! 煙草……!! 口が――」

「ガムももうねーからな。……あ」

「……あ」

そのとき――俺とイヴァンは、同時に――馬鹿野郎はそろって、目を下に向けた。

そこには……しばらく存在を忘れられていたものが……。

「ああ、アメちゃんがあるじゃんか」

「……!? ちょ、ちょっと待て!!」

さっき、この馬鹿が甘味が要ると言い出して、ロリポップをしゃぶり出したんで、俺も

一本もらってご相伴に預かって、そして…………。

途中で電話があって、二人してしゃぶっていたそれを灰皿のすみっこに置いて……。

「……おい、ジャン。おめーの、どっちだ……?」

「はあ? んなもん……アレ……。さっき、電話に出て~。棒をこう、つまんで置いて、

そんで、おまえに電話かわって……。アレ……?」

「ばっかやろ! どっちがてめーのかくらい覚えとけよこのタコ!!」

「――名を変えれば、それはオマエのことである。 ……ウェルギリウスだっけ?」

「知るか! くそ……。どっちだ…………?」

「いいじゃん、気にすんナ」

「するわい!! なんで、おめーがしゃぶったあとのアメ、なめなきゃならねえんだよ」

「ンモー。そんなところばっか細かいんだからイヴァンちゃんは」

「……ちゃんとかつけんな殺すぞ」

「じゃあイヴァン様。細かいんだから。きっとちんちんも細かいのね」

「うるせえボケえええ!! ……てか、様もやめろ、まじでバラすぞクソ!!」

「へいへい。……あー、なんか、すっげえ懐かしい記憶がよみがえってきたワァ」

「なにが」

「いやー、あんときさ。ムショで――」

「……やめろ。なんか、さらにイライラしてきた」

イヴァンは、忌々しそうにちっぽけな棒付きキャンディーを睨み……。

「てか、こっちがメロン、こっちがオレンジ……。おまえ、どっちをしゃぶってたか、

マジで覚えてねえのかよ!?」

「鏡もってこようか」

「うっせえ!! こっちはペン動かすのに必死でそれどころじゃ……!」

「ん~~、どっちだったかなあ。そのあと煙草すったんで、正直味が……」

「ああ、もう! 死ねタコ!!」

そのとき、俺に――霊感というかヒラメキというか、正直、もっと別の時に来て欲しい

なあと思う天啓インスピレーションが降ってきた。

「あ、そうだ。おい、イヴァン」

「なんだよ、……って……?」

「んあ」

俺は口を開けて……べろり、下を出して間抜けなその顔をイヴァンに見せる。

「な、なんだよ……!? ふざけて……」

「ン、いや、そうじゃなくて。下にサ、オレンジとか、メロンの色、残ってね?」

「は……?」

もう一度、口をあけ――伸ばした舌を、イヴァンに見せる。

「ヤ……やめろ、よ、この馬鹿……。んな、わからねえよ……!」

「ン、何取り乱してんだ。じゃあ、おまえの舌見せろ」

「……ば、ばっかやろ! そ、んな……」

「ヘンにゃニョ。……あーしゃあねえ。ちょっと、ベルナルドかルキーノに煙草もらって

くるわ」

「あ……。あ、ああ」

そうして、扉が止まる音がして――

「クソッ!! クソッタレ!! ファック、アホじゃねえのか俺……!!」

イヴァンは自分に向けた痛罵を吐き散らしながら、バンバン、自分の頭を叩く。

……最近忙しくて、ぜんぜん遊んでいなかった。そのせいだ。そうに違いない。

「ありえねえよ、クソ。なんで、野郎のベロ見て……くそ…………」

イヴァンは、頭を殴ったままの手で、頭を抱え――

そして。

「………………」

10ドルかけたスタッドポーカーで、勝負の一枚をめくる時だってこんなに動悸がする

ことはない。自分が、なんでそんな有様なのか……わからないまま、イヴァンは――

「……っ、う…………ン…………」

唾液で溶けて濡れ、灰皿にくっつきかけていた片方のロリポップをつまみ、口に入れる。

――このわざとらしいメロン味。

「……う…………」

――自分の口腔と舌に、かすかに残っていたオレンジの味が……今になってよみがえる。

「……………………」

動悸が、止まらなかった。吐き出そうと思って、なぜか……舌が動く。

……最近遊んでいないせいだ。

イヴァンはそう、頭の中でルーレットのようにその言葉を回しながら――

いまになって、机の中には新品のロリポップが箱買いしてあるのを思い出していた。

◆

February 16 PM 07:30

「……ああ、爺様? うん、こっちはなんともないよ。電話ですみませんね。

本当は全員で、そろってハナシしたいんだけど――まだ、動けないんだよこっち」

「……うん。張り込みしてた財務局のワンちゃんたちはみんな、巣に帰ったよ。それでも

いちおうはね、もう少し用心しておくさ。

……ああ、オヤジも戻ったよ。無事っていうか、相変わらずだよ、ったく」

「……そうそう、報告受けたときは人生オワッタ、っておもったよ。マジで。

デイバン駅で、オヤジ、張り込みしてた財務局とBOIの合同捜査班に取り囲まれてさ、

その場で、手荷物と着てたもの、全部検査されてさ――」

「……ハハッ、そうなんだよ。……やべ、ハラ痛くなるぐらい笑ったのに、まだ笑える。

ごめん、爺様……ハハ、あのゴリラ、おとなしく身体検査されてさ――

捜査のヤツら、デカイ実弾か帳簿、小切手とか出てくるはずだって、あんなオヤジ相手

に目ェぎらぎらさせてさ。そうしたら出てきたのが――」

「……そうなんだよ。シカゴの飲み屋の領収書と、ツケにしたサインの紙ばっかりって!

いやあ、それじゃあ逮捕なんてねえ。……ハハッ、てか、あのオヤジ……。

……やばかった、連絡つかなかったからさ……向こうで、手土産の小切手とか実弾渡さ

れてたらやばかった、俺ったい全員終わってた……。そしたら、さ、それだもん!!」

「……あのエロゴリラ、持ってたカネ、ぜーんぶ向こうのしょうもない飲み屋ですってき

ちまったんだってさ! ……ったく、しょーがねえよなあ、ほんと……。

……ていうか、オヤジさ、俺以上のラッキー野郎なのかも、な……」

「……ああ、また週末……いや、ごめん、週明けに、全員で挨拶に行きますんで。

それとバレンタインのカード、ありがとうございます。お嬢にも、チョコありがとう、

って。うまかったって、よろしくお伝えを。それじゃ――」

「……えっ? そちらにいる? ああ、じゃあ…………」

「――バレンタイン、おめでと。スィートなのをアリガトね」

◆

After

「――そうかそうか。週末、おまえらは息抜きか」

「ああ。オヤジもくるけ? マッサージの姉ちゃんスタンバってるって」

「マジか。ええいこの馬鹿息子、そういうことはもっと早く言わんか。週末の予定入れて

しまったではないか! ……まあ、こっちの予定のほうがゴージャスなんだけどな!」

「今度はどんなオンナにビンタくらってくるんですのん、お父様」

「やかましい。フフッ、週末はな――シカゴからの汽車で偶然一緒になった、ンもう最高

にセクシーなおっぱい未亡人とベッドでドン・ペリニヨンの予定だから」

「……うさんくせえええ……」

「妬くなやくな。……それよりなんか喉が乾いたな」

「はいはい。まだ、世話役の兵隊たちが戻ってねえけど――」

「ああ、構わん。なんでもいいから飲ませろ」

「へいへい。ちっと待って…………」

「…………ブッ! ……こりゃただのお湯じゃないか!?」

「なんでもいい、って言ったじゃねえか!!」

「ほどがあるだろうが!!」

END